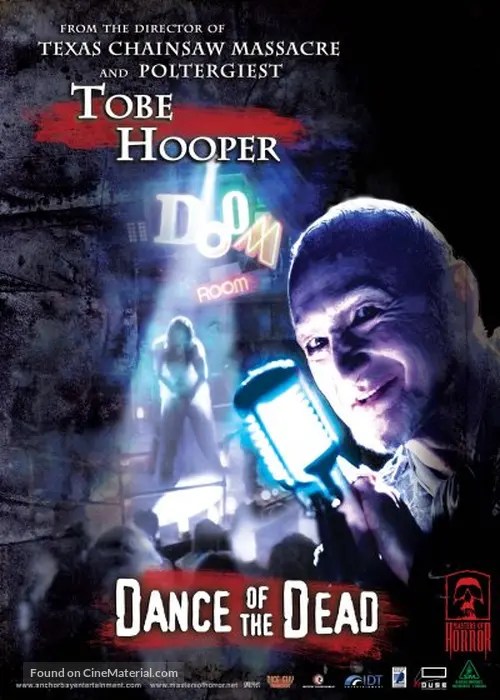

Regia – Tobe Hooper (2005)

Terzo episodio e terza trasposizione di fila da un grande autore: siamo partiti con Lansdale, siamo passati per Lovecraft e ora arriviamo a Matheson, adattato in questo caso dal figlio Richard Christian Matheson, che scrive la sceneggiatura.

La Danza della Morte risale al 1954 ed è una storia molto breve; si prenderà circa un quarto d’ora del vostro tempo, o almeno, questo è quanto ci ho messo io a rileggerla per l’occasione. In Italia si trova pubblicata in svariate antologie.

In una manciata di pagine, Matheson riesce a sintetizzare il quadro di un’America devastata dalla terza guerra mondiale, soprattutto da un punto di vista etico. Protagonisti sono quattro studenti universitari che vanno a vedere uno spettacolo, la danza del titolo, e il punto di vista è quello di Peggy, la più giovane e ingenua. Il racconto si svolge tra il tragitto in macchina verso il locale malfamato e la messa in scena dello spettacolo. Non c’è il tempo di avere altre informazioni, ma Matheson inserisce qua e là i tratti di un disegno più vasto, dandoci qualche indizio, ma niente di più.

Hooper arriva a dirigere questo episodio dopo l’infelice esperienza di Toolbox Murders. Lo abbiamo già detto a proposito di altri registi coinvolti nella serie antologica di Garris: gli inizi del secolo non sono un periodo particolarmente florido per i grandi vecchi del cinema dell’orrore, e Masters of Horror somiglia molto a una gigantesca operazione di recupero di nomi caduti nel dimenticatoio o comunque in difficoltà con la propria carriera.

Hooper non è mai stato un regista pavido e affronta la cosa con il piglio che lo contraddistingue: aggressivo, feroce, incazzato nero come se fosse ancora il 1974.

Se Dance of the Dead non è un episodio particolarmente riuscito della serie, non è colpa sua né del suo stile, tra l’altro molto in linea con il linguaggio visivo dei primi del secolo, sperimentale, soprattutto in un montaggio fatto tutto di accelerazioni, ellissi da vertigini, dissolvenze incrociate e tagli con l’ascia bipenne.

Il problema di Dance of the Dead è che si tratta, tra quelli rivisti fino a ora, del film che più risente del formato televisivo e delle ristrettezze di budget, perché le idee messe in campo da Matheson figlio e l’ambizione concettuale di Hooper sono così grandi che pare di vedere un gigante vestito con abiti di sei taglie inferiori alla sua stazza, non so se mi spiego.

Del racconto di Matheson, Dance of the Dead mantiene lo spunto iniziale: c’è stata la terza guerra mondiale e una delle armi chimiche usate durante il conflitto fa risvegliare i morti. No, non sono zombie nel senso romeriano del termine; sono dei gusci vuoti che si muovono a spasmi e contrazioni: la danza della morte, appunto.

Uno splendido e luciferino Robert Englund interpreta l’anfitrione e il presentatore di una bettola (non tanto diversa, a dire il vero, da parecchi posti in cui ho suonato nei primi anni 2000) in cui questi cadaveri rianimati si esibiscono per una folla di tossici e disgraziati, che non hanno altra distrazione dalla miseria della loro vita se non andare lì e guardare dritto negli occhi il futuro che li attende dietro l’angolo.

La protagonista, Peggy, è una diciassettenne scampata a un attacco chimico quando era molto giovane, orfana di padre, con una sorella maggiore defunta e una madre che esercita su di lei un controllo strettissimo, per tenerla lontana dalle cattive compagnie che infestano questi Stati Uniti post bellici. Cattive compagnie che si materializzano nella persona di Jak (Jonathan Tucker). Peggy se ne invaghisce e decide di andare insieme a lui, e ai suoi loschi amici, ad assistere al famigerato spettacolo della danza dei morti, finendo per fare scoperte poco piacevoli sulla sua famiglia.

Come vedete, la scheletrica efficacia del racconto va perduta, ma è normale, in un adattamento cinematografico: in un racconto ti puoi permettere una situazione di poche pagine, in un film hai sempre bisogno di una storia da raccontare, e la storia è quella di Peggy e della sua perdita dell’innocenza.

Che tuttavia a Hooper interessa in maniera relativa, o meglio, gli interessa nella misura in cui può utilizzarla per sottolineare due temi che gli stanno a cuore: la sordida ipocrisia borghese e la funzione anestetica della società dello spettacolo, così come lui la conosceva 20 anni fa, ma rimasta invariata nella sostanza.

Il personaggio più interessante (Englund escluso) non è infatti Peggy, e non è neanche il piccolo delinquente con turbe esistenziali Jak. È la madre di Peggy, Kate (la caratterista Marilyn Norry), che ha dovuto spingersi oltre i limiti dell’umana decenza per preservare ciò che lei considera le vestigia di una vita civile e rispettabile. Ha chiuso all’esterno la realtà, l’ha nascosta alla figlia, ha calpestato i suoi vicini, i suoi amici, i suoi stessi familiari per creare il guscio in cui tenere Peggy prigioniera, e il suo destino è lo stesso di tanti antagonist dei Racconti della Cripta: un draconiano contrappasso che chiude il film con una risata, per quanto accompagnata dal mal di pancia. La conclusione sardonica e beffarda è in linea con la sottile vena di ironia che caratterizza la serie, ma ha qui una connotazione particolare, perché c’è Tobe Hooper dietro la macchina da presa, e nel suo cinema finiamo quasi sempre diventare i mostri che ci fanno repulsione.

Mostri qui partoriti da una società giunta al capolinea a causa della guerra, ovvio. Eppure, pensando a Hooper, ai suoi esordi e al resto della sua altalenante carriera, viene da dire che il capolinea era già stato raggiunto mezzo secolo fa, con Leatherface che faceva la sua danza della morte armato di motosega, sotto la luce dell’alba.

Qual è il confine tra arte, oscenità e pornografia, chiede Englund al suo pubblico dal palco, prima di introdurre il prossimo cadavere ballerino. È interessante che sia proprio Hooper a farsi questa domanda, perché quando ha contribuito a dare vita al New Horror, quando ha mosso i primi passi nei meandri dell’exploitation, lui il confine lo ha cancellato con un colpo di mano, conoscendo molto bene la fascinazione che tutti noi abbiamo nei confronti degli aspetti più deteriori e luridi della natura umana, e per il loro sfruttamento a uso spettacolo.

Credo sia questo, pur se nascosto in mezzo a tanto rumore di fondo, il nucleo di Dance of the Dead: l’impulso che ci spinge a osservare, senza riuscire a distogliere lo sguardo, la nostra parte peggiore, permettendoci tuttavia il lusso di credere che non ci riguardi.

Se il cinema, quello dell’orrore più degli altri, spesso ci fa da specchio e ci obbliga ad annullare la distanza tra noi e loro, gli spettacoli televisivi fanno il contrario, mettono una barriera, dividono nettamente il pubblico dalle rivoltanti esibizioni che si svolgono sullo schermo. E forse, sembra dire Hooper, il confine sta proprio lì: quando ci sediamo tranquilli a ridere di cadaveri danzanti, senza pensare che un giorno su quel palco potremmo esserci noi, arriva l’oscenità, arriva la pornografia.

È la consapevolezza che manca alla madre di Peggy, e che lei al contrario acquisisce nel corso del film.

Se Hooper avesse avuto qualche milioncino in più, gli sarebbe uscito un capolavoro, ne sono convinta, tanto questa storia gli si adatta alla perfezione e sembra scritta apposta per la sua poetica, anche per quella un po’ scalcinata e disillusa dei primi anni del secolo.

Purtroppo, Dance of the Dead soffre di alcuni dialoghi a forte rischio imbarazzo, di una caratterizzazione dei personaggi orribilmente stereotipata, e dei pochi soldi a disposizione. C’è una lunga sequenza in macchina (presa di peso dal racconto), in cui sembra quasi di vedere Hooper bestemmiare perché non aveva un camera car ed era costretto a scuotere il veicolo davanti a un green screen, mentre i suoi attori pronunciavano spaesati alcune tra le battute più improbabili mai messe in bocca a un povero Cristo.

Gli effetti speciali di Nicotero e Berger sono sempre mirabili, quelli digitali lasciano a desiderare, come in tutta la serie, per carità. Qui si avverte di più, perché uno dei momenti più drammatici del film è soggetto alla loro resa, e non rendono.

Si tratta comunque di un esperimento interessante, come sempre quando c’è di mezzo Tobe Hooper. Questo viaggio nel tempo mi sta regalando un bel po’ di soddisfazioni. Lo dico adesso, prima di maledire me stessa e le mie scelte tra un mese, quando dovrò rivedere Jenifer.

Considerazioni interessanti le tue che mi spingono a rivederlo e a rivedere il mio giudizio, che non è stato tanto benevolo. A irritarmi le aggravanti della provenienza letteraria (l’immenso Matheson) e uno stile che sembrava scimmiottare quello di Rob Zombie.

Ottima recensione per un Hooper messo nella classica condizione del “vorrei ma non posso” a causa di tutti i limiti da te elencati: il risultato finale una visione la merita comunque (è pur sempre Tobe nostro all’opera, e c’è di mezzo il sempte gradito Robert Englund), anche se resta il rimpianto di quel che si sarebbe potuto fare sul serio, in condizioni meno ristrette…

Ma no, dai , Jennifer non te lo riguardare. C’è na pantomima di necro-fellatio (non saprei come altro definirla) che è di una tristezza ..

non cringe, come si dice adesso. Proprio TRISTE.

un bambino viziato che gioca a fare il Deodato

(rima involontaria)

Ma no, dai , Jennifer non te lo riguardare. C’è na pantomima di necro-fellatio (non saprei come altro definirla) che è di una tristezza ..

non cringe, come si dice adesso. Proprio TRISTE.

un bambino viziato che gioca a fare il Deodato

(rima involontaria)

No, mi tocca per forza per completismo. Ho detto che avrei rivisto l’intera serie e così farò, ma le mie aspettative sono sotto lo zero, anche perché Jenifer non mi era piaciuto neanche 20 anni fa

Ma no, dai , Jennifer non te lo riguardare. C’è na pantomima di necro-fellatio (non saprei come altro definirla) che è di una tristezza ..

non cringe, come si dice adesso. Proprio TRISTE.

un bambino viziato che gioca a fare il Deodato

(rima involontaria)