Regia – Alexandre O. Philippe (2025)

Periodicamente, tornano il bisogno e l’urgenza di parlare di Non Aprite quella Porta, perché si tratta di uno dei pezzi più importanti della storia del cinema americano; guardando tutto ciò che sta accadendo negli ultimi anni, forse è il film americano per eccellenza.

So che la mia potrebbe apparire un’affermazione di carattere iperbolico, ma credo di essere anche abbastanza moderata nel determinare il peso del film di Hooper. Ci si fa fuorviare dalla sua natura (apparentemente) grezza e dal fatto che sia un’opera indipendente, costata tre lire, un B movie da proiezione di mezzanotte, mera exploitation. Sappiamo tutti che così non è, e qualora non lo sapessimo, c’è la prova del tempo a suffragare il suo ruolo di pietra miliare: Non Aprite quella Porta ha una persistenza nell’immaginario collettivo che altri film, horror e non, non possiedono. È stato così per più di mezzo secolo, così sarà nel mezzo secolo successivo, e poi ancora e ancora.

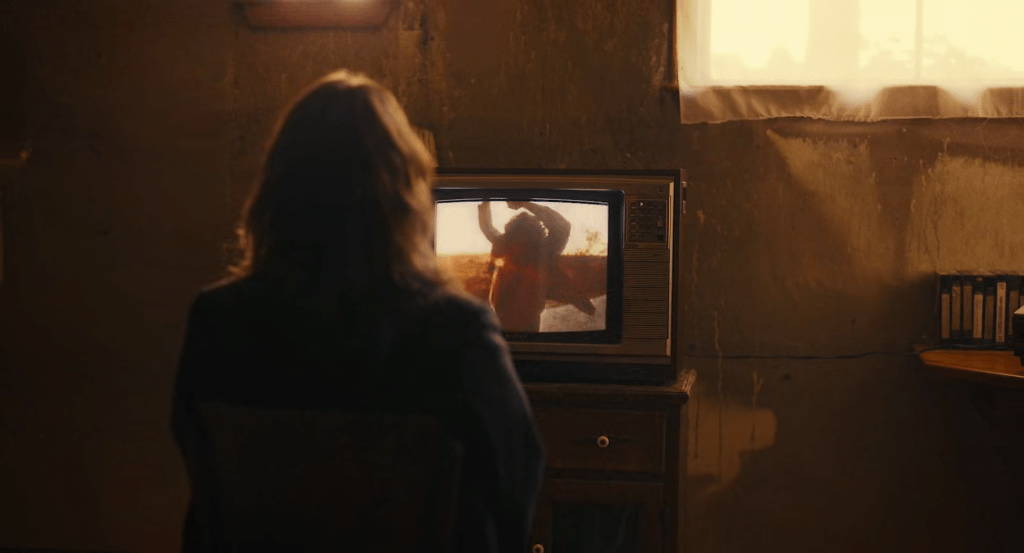

Chain Reactions, il bellissimo documentario da poco arrivato su Shudder, parla proprio di questo.

Non è un documentario sulla realizzazione di TCM (d’ora in poi usiamo l’acronimo che è più comodo), ma sull’impatto che film ha avuto su alcuni personaggi, prima come spettatori, poi come professionisti del settore. Diviso in cinque capitoli, il film intervista, nell’ordine, Patton Oswalt, Takashi Miike, Alexandra Heller-Nicholas, Stephen King e Karyn Kusama.

Come primo dettaglio degno di nota, c’è da notare la scelta di interpellare figure molto diverse tra loro: ci sono due registi, una studiosa del cinema dell’orrore, un grande autore e persino un comico. Certo, tutti nascono come appassionati di un certo genere cinematografico e, per alcuni di loro, l’origine di questa passione risiede proprio in TCM.

In parte, quindi, Chain Reactions è una raccolta di aneddoti relativi al rapporto dei protagonisti con il film di Hooper e con l’horror in generale; in parte è una galleria di analisi e punti di vista, molto personali, molto soggettive, di TCM.

L’impressione, arrivati ai titoli di coda alla fine del quinto capitolo, è che gli intervistati non stiano parlando dello stesso film, perché l’unica cosa in comune riscontrabile è quella di essere stati segnati nel profondo dalla visione. Poi, tutti hanno estratto da TCM un qualcosa di intimo, che appartiene soltanto a loro.

Credo sia questa l’essenza che cerchiamo quando utilizziamo, spesso a sproposito, la parola capolavoro.

Si può concordare o no con il modo in cui Miike (che doveva andare a vedere Luci della Città e invece è andato a vedere TCM pensando fosse una specie di soft porno) interpreta la violenza presente nel film, ma è impossibile non rendersi conto di come la sua prospettiva sulla violenza, così come è rappresentata nel suo cinema, sia anche figlia di TCM.

Si può non avere la stessa conoscenza enciclopedica dell’horror australiano sfoggiata da Heller-Nicholas, ma sentirla parlare di quanto TCM sia, e non importa se volontariamente o no, imparentato con tanta exploitation australiana, quanto quell’atmosfera rovente e feroce si ritrovi anche in opere come Wake in Fright o persino Picnic ad Hanging Rock, è illuminante. A tale proposito, il regista Philippe fa una vera e propria magia quando inserisce la colonna sonora del film di Weir sulle immagini di quello di Hooper. Se ci ripenso mi vengono i brividi.

Chain Reactions procede così, di suggestione in suggestione, di memoria in memoria, di agnizione in agnizione, e cementa ancora di più la statura leggendaria di TCM. È, a tutti gli effetti (altra definizione spesso usata a sproposito), una lettera d’amore.

Ma è anche un saggio sul potere del cinema, sulla capacità del media di passare di generazione in generazione, sulla vita eterna di alcune inquadrature, sulla loro riproposizione in forme differenti, su come la purezza assoluta di un’immagine forte persiste nei nostri ricordi e diventa parte di noi, della nostra vita, su come ci accompagna sempre, ed è quindi destinata a ritornare in ciò che creiamo a nostra volta.

Un’opera con un’influenza così pervasiva è, per sua stessa natura, mutevole: TCM non è un monolite intoccabile. Al contrario, è materia plasmabile, in continuo cambiamento.

Invecchiare, per film, significa appunto cambiare: cambia la percezione che abbiamo di esso, e non solo a seconda di chi lo guarda, ma a seconda del nostro stesso invecchiamento. Ci troviamo dentro sempre cose nuove, a ogni visione, e la sua importanza è direttamente proporzionale alla sua capacità di adattarsi a vari momenti storici.

A un certo punto, Kusama dice che TCM forse è più politicamente rilevante oggi di quanto non lo fosse cinquant’anni fa. Ha ragione, perché il genio di Hooper è stato quello di dipingere un ritratto degli Stati Uniti in evoluzione, di cogliere cose che ancora dovevano accadere, ma erano nascoste tra le fibre del tessuto del suo paese.

TCM è sì, una reazione a degli eventi contemporanei a Hooper (il più banale di tutti: il Vietnam), ma è anche un film che anticipa e riesce a proiettare il suo sguardo oltre le contingenze del presente.

Lo guardi nel 2026 e ti sembra stia parlando direttamente a te. È una qualità unica e mi vengono in mente pochissimi film che la possiedono.

Sono quasi tutti horror. La trilogia originale di Romero è parte del gruppo. Sono in dubbio solo su Day of the Dead, anche se è il mio preferito, perché è forse ancora troppo recente per fare questo tipo di ragionamento. Aspettiamo altri dieci anni.

Il che ci porta dritti al genere cui TCM appartiene, e alla fastidiosa tendenza di tentare di tirare fuori dall’horror un film nel momento cui acquisisce una statura di rilievo. Per negare che TCM sia horror bisogna dedicarsi a una considerevole ginnastica mentale: non è possibile fare confusione, perché non è soltanto un film horror, è il film che, insieme a un altro paio, ha dato il via all’horror contemporaneo. Anche negare che la sua ombra si allunga su tutto il cinema del futuro richiede acrobazie da pagliaccio, quindi TCM li mette tutti a cuccia. Mette a cuccia chi crede che l’horror non possa raggiungere risultati artistici “elevati”, chi crede che l’horror sofisticato sia un’invenzione degli anni ’10 del XXI secolo e, per finire, i peggiori di tutti: i fan convinti che l’horror non sia un genere politico.

Quando si parla di TCM, tutte queste considerazioni basse e triviali cadono una dietro l’altra: non puoi addomesticare o piegare il film di Hooper ai tuoi desideri e alla tua volontà: esige qualcosa da te, e lo esige con impeto. Esige attenzione, ascolto, volontà di mettere in discussione la tua prospettiva sul mondo, di saperlo guardare con occhi che non ti appartengono, di stare seduto un’ora e mezza a farti togliere costantemente il terreno da sotto i piedi. È un film che, cinquant’anni dopo, ancora provoca e ancora suscita discussioni.

Se deciderete di guardare Chain Reactions, preparatevi a scoprire cose, su questo film, a cui forse non avete mai pensato, ad apprezzarlo con uno sguardo differente, a viverlo tramite l’esperienza altrui.

In non mi ricordo quale romanzo, King mette in bocca a uno dei suoi personaggi una frase che suona più o meno così: “Non è vero che i libri e i film ti cambiano la vita. Ti cambiano il cuore”.

TCM ha cambiato il cuore di chiunque lo abbia visto, e forse non c’era bisogno di un documentario che lo testimoniasse, ma è lo stesso bellissimo ascoltare le storie di tutti questi cuori cambiati da un film di mezzo secolo fa, che ancora ci parla, che ancora ci modifica.

Me lo recupero volentieri questo

Grazie,non ero a conoscenza di questo bellissimo documentario.Un capolavoro della cinematografica in generale e il mio horror preferito da sempre.