Regia – Zach Hilditch (2025)

Hilditch è responsabile di avermi rovinato la vita nel 2013 con These Final Hours, e da allora ne ho seguito la carriera con un certo interesse, anche se non è mai tornato a quei livelli. Ha diretto, nel 2017, un buon adattamento kinghiano per Netflix, 1922, e sempre per Netflix, il mediocre Rattlesnake nel 2019. Poi è sparito dalla circolazione, per tornare su terreni evidentemente a lui più congeniali l’anno scorso. Anzi, in teoria nel 2024, perché We Bury the Dead è stato presentato per la prima volta all’Adelaide Film Festival nel novembre del ’24, per poi fare il consueto giro di altri festival, in Australia e negli Stati Uniti, lungo il 2025, e arrivare finalmente nelle sale, e in digitale, nel 2026.

La domanda è: sarà riuscito, Hilditch, a rovinarmi di nuovo la vita?

La risposta è: solo in parte.

We Bury the Dead comincia con gli americani che, per sbaglio, annichiliscono la Tasmania, cancellandone l’intera popolazione. Un’arma sperimentale viene sganciata sull’isola, e chi non muore immediatamente a causa dell’esplosione, piomba a terra con il cervello fritto, cadavere ancora prima di toccare il suolo.

Alcuni di questi corpi, tuttavia, si rianimano. Si alzano in piedi, pascolando per le strade deserte, all’apparenza innocui e senza un solo barlume di coscienza.

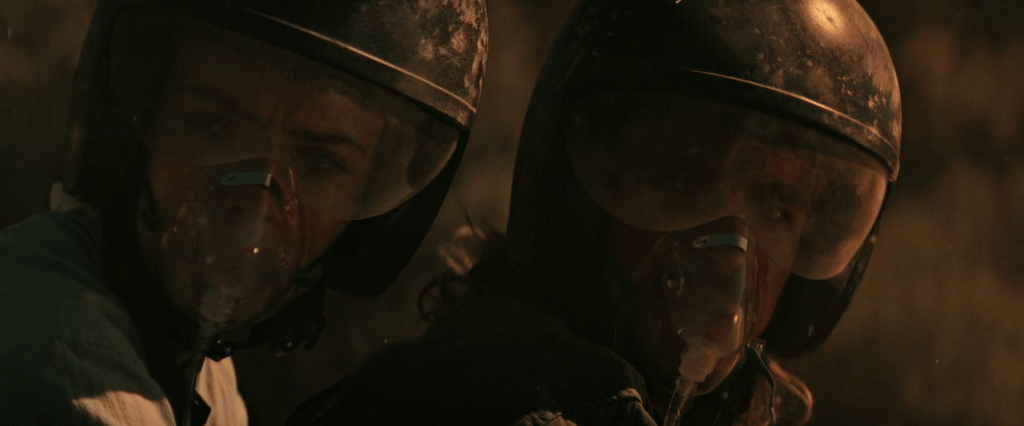

La nostra protagonista, Ava (una bravissima Daisy Ridley, che è nata per l’horror e ancora non se ne è accorta), si arruola in un gruppo di volontari con il compito di andare casa per casa a prendere i cadaveri e a seppellirli. Il suo vero obiettivo, tuttavia, è riuscire ad arrivare nel resort dove si trovava il marito al momento dell’incidente (pronunciato con seimila virgolette), non si sa per dare una degna sepoltura anche a lui, o nella speranza che faccia parte della percentuale di ritornanti. Ad accompagnarla nel suo viaggio, c’è un altro volontario, Clay (Brenton Thwaites), che sarebbe un personaggio bellissimo, se non lo facessero sparire senza motivazioni plausibili per cira mezzo film, ma ci torniamo.

L’idea alla base di We Bury the Dead è buona, ed è anche fresca, perché ribalta la classica struttura narrativa del film di zombie, e anche del film apocalittico in generale. Manca, di fatto, qualsiasi forma di urgenza, se non in poche scene, quelle meno efficaci, per di più. Non c’è più nulla da fare per la Tasmania e per i suoi abitanti: sono tutti morti, e non c’è un vero e proprio pericolo da affrontare. Gli zombi, che chiamiamo così per comodità, sono innocui, magari hanno delle sporadiche botte di aggressività, non sono bellissimi da vedere, e l’ottimo sound design li ha dotati di un rumore infernale quando digrignano i denti, ma non sono contagiosi e non mangiano carne umana. Si limitano a essere confusi e a correrti un po’ dietro, quando gli gira.

L’aria della Tasmania non è contaminata, e se ci sono zone dell’isola in cui i civili non possono recarsi, è solo per un problema di sicurezza generale e di controllo.

Più che spaventosa, la situazione è terribilmente triste e desolante, perché il peggio è già successo, e nessuno può farci niente.

Non ci sono bande di superstiti imbarbariti in giro, perché non ci sono superstiti, e l’unica presenza viva sull’isola è rappresentata dai volontari e dai militari che, “con dignità e compassione” (parole loro), si liberano dei ritornanti a fucilate in faccia.

E allora, vi starete chiedendo, di cosa cazzo parla questo film?

Di chiusure impossibili e di rimpianti, in primo luogo. Poi, e soltanto in parte, di elaborazione del lutto, che tuttavia è ormai un banalissimo cliché dell’horror contemporaneo, e ci interessa fino a un certo punto.

Il discorso sulle chiusure impossibili è molto più interessante.

Ava cerca suo marito per terminare una conversazione che è stata troncata a metà dalla sua partenza per un viaggio di lavoro. Né lui né lei sapevano che non si sarebbero mai più rivisti, la bomba ha spezzato una relazione complessa, molto incasinata, e a spingere la nostra protagonista nel suo viaggio, più che il dolore, è il desiderio di dare un senso, anche nella morte, al suo matrimonio.

Le famose ultime parole che tutti, prima o poi, abbiamo sognato di dire a qualcuno che non c’è più, che non sapevamo non ci sarebbe stato più. Vale per la morte, ma non solo. Vale anche per i rapporti che finiscono e che ricordano dei lutti.

Ovvio che la morte, nella sua natura irrevocabile, sia molto più utile a livello narrativo, ma la sensazione la conosciamo.

Nel film, a fare la differenza, è proprio la remota possibilità che la morte non sia definitiva.

Sempre un raggio di sole Hilditch. Sì, We Bury the Dead è un film molto deprimente, proprio per la sua impostazione meditativa. Ho letto critiche alla lentezza e al fatto che i personaggi non siano mai sul serio in pericolo, ma secondo me, fare un appunto del genere significa non aver colto il punto dell’intera questione: deve essere così, non è un film di zombie classico con i morti viventi che ti inseguono, tu che ti devi nascondere, i morsi, la pandemia, è un film in cui una parte grossa di un paese cessa, all’improvviso e senza che nessuno ne avesse il minimo sentore, di esistere, e si deve fare i conti con le conseguenze. Un trauma collettivo che noi vediamo soprattutto attraverso lo sguardo di Ava, ma non è soltanto suo. C’è poca azione perché tutta l’Australia è sotto shock, perché non c’è quasi un solo individuo che non abbia perso qualcuno, perché, appunto, rimangono tante, troppe cose in sospeso.

Come tutto il cinema australiano, anche We Bury the Dead dialoga tanto con il proprio territorio, già selvaggio in condizioni normali, e qui direttamente svuotato da ogni forma di vita.

E se dell’umanità rimangono le vestigia, degli altri animali non resta proprio niente, se non un grande silenzio, accompagnato dalla suggestiva colonna sonora firmata dal compositore britannico Clark.

Per quanto feroce e intenso, il cinema australiano ha sempre una frenesia minore rispetto al suo cuginetto statunitense. Qui, e succedeva anche in These Final Hours, ai personaggi non resta che contemplare l’ampiezza del disastro.

Poi qualcuno deve aver detto a Hiltditch che nel suo film non succedeva un cazzo, o forse c’erano dei conflitti dell’agenda di Thwaites, perché c’è tutto un troncone centrale, inserito nel film, che non ci azzecca niente, fa delle cose narrativamente sbagliate e, se lo estrai del tutto, riduci di parecchio il minutaggio ma non sposti di un millimetro gli equilibri del racconto.

Una deviazione inspiegabile nel campo dell’horror domestico, che, sinceramente, non ho capito, e in parte rovina anche l’esperienza di un film riuscito proprio perché così statico, così privo di eventi e scene madri, sobrio e muto come tutti i dolori inesprimibili.

È un peccato, è come essere presi a ceffoni mentre stai dormendo.

Ma va bene lo stesso, non è affatto male We Bury the Dead. Ci consegna una nuova scream queen, o almeno si spera, e ci restituisce un regista molto bravo a mettere in scena la fine di tutte le cose.

Vediamo che succede in futuro.

Grande interesse da parte mia, anche perché Rattlesnake non mi è affatto dispiaciuto

Daisy Ridley? Forse è arrivato il momento di abbandonare del tutto l’incoerente carrozzone di Star Wars, spremuto ormai all’inverosimile, e dedicarsi a progetti interessanti (pur quando imperfetti, vedi appunto quell’inutile inserto da horror domestico) come questo…