Regia – Charlie Polinger (2025)

Il film di cui parliamo oggi per allietarci il fine settimana è un caso molto particolare: presentato al Fantastic Fest dello scorso settembre, è stato messo nelle classifiche dei migliori horror del 2025 da parecchi addetti ai lavori, solo che non è un horror. Non tecnicamente, almeno. Anzi, mi correggo: tecnicamente sì, è tutto il resto che non ci azzecca col genere. So che vi ho mandati in confusione, ma adesso cerco di spiegarmi.

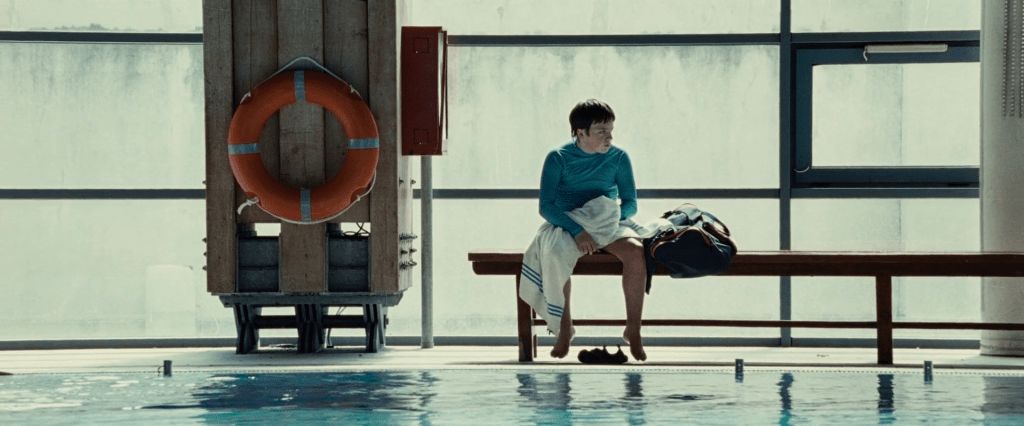

The Plague è un dramma pre-adolescenziale che parla di bullismo ed esclusione sociale tra ragazzi di età compresa tra i dodici e i tredici anni. Si svolge nel corso di una manciata di settimane di un campo estivo di pallanuoto ed è ambientato nel 2003, quando per torturare i propri coetanei, era necessario essere presenti fisicamente nel loro stesso spazio. Se chiuso e poco sorvegliato, tanto meglio.

È una visione che rasenta, in alcune sequenze, l’insostenibile, ma non possiede elementi narrativi riconducibili all’horror, eppure ne fa parte lo stesso, e non perché, molto banalmente, racconta di orrori reali, ma perché è messo in scena, montato e musicato come un horror, e dell’horror usa ogni trucco a disposizione per creare una tensione costante, come se, per quasi cento minuti della sua durata, fossimo seduti su una bomba in procinto di esplodere.

Ben (Everett Blunck) è un dodicenne un po’ timido che si è trasferito da poco con la madre da Boston in un’altra città. Viene spedito a passare l’estate in un centro dove si gioca a pallanuoto, insieme ad altri suoi coetanei, tutti maschi. Appena arrivato lì, lo mettono subito in mezzo perché ha un lieve difetto di pronuncia: non riesce a usare la lettera T, e quindi lo soprannominano “Soppy”, perché dice “sop” invece di “stop”. Si accorge, tuttavia, dell’esistenza di qualcuno ancora più in basso di lui nella gerarchia sociale, Eli, un ragazzino con un brutto sfogo sulla faccia e sul corpo, che indossa sempre una maglietta anche in vasca. Gli altri hanno messo in giro la voce che sia contagioso e che, toccandolo o anche standogli soltanto vicino, ci si possa prendere la peste del titolo. Ben all’inizio sta al gioco, nel disperato tentativo di inserirsi e di farsi degli amici, ma poi tutta la faccenda gli si ritorce contro.

“Hell is a teenage girl”: erano le prime parole pronunciate da Needy in Jennifer’s Body. A parte la frase a effetto, c’è sicuramente un fondo di verità, perché la vita di un’adolescente femmina che sta crescendo è una delle più efficaci rappresentazioni dell’inferno.

Eppure, essere un tredicenne maschio porta la cosa al livello successivo. C’è un esercizio costante della crudeltà nei confronti degli altri ragazzini, una pressione a essere il più possibile cattivi, privi della più rudimentale sensibilità, a picchiare dove fa più male, sia dentro sia fuori metafora. È un gioco al rialzo a dimostrarsi noncuranti, spietati, superficiali nel senso più detestabile del termine, e a punire con ferocia chi non è all’altezza di questa perenne competizione.

Inserite il tutto in un contesto di scarsa sorveglianza da parte degli adulti, in cui c’è soltanto un allenatore (interpretato da Joel Edgerton) animato da ottime intenzioni, ma privo degli strumenti per gestire quei piccoli mostri, e avrete The Plague.

Un film che mi ha terrorizzata come pochi al mondo, perché mio nipote compirà nove anni ad agosto, e ci siamo quasi, e io ho troppa paura di quello che potrebbe diventare, o di quello che potrebbero fargli i suoi coetanei se non diventasse come loro. Perché, qualunque cosa accade, è una partita a perdere.

L’operazione che fa The Plague è molto interessante, perché di solito il coming of age maschile, al cinema, è raccontato con toni idilliaci e velati di nostalgia. Qui è tutto terribilmente crudo, volgare, a tratti disgustoso, e la regia di Polinger, al suo esordio in un lungometraggio, non omette o nasconde niente. Non c’è poesia nel processo di crescita, non c’è rivalsa dalle umiliazioni, non c’è una motivazione recondita ai soprusi e alle angherie dei bulletti che dominano il microcosmo umano della piscina e dei dormitori. Non c’è traccia di umanità, verrebbe da dire, anche se purtroppo sarebbe un modo per nascondersi e far passare questo racconto durissimo come un’esagerazione. Non lo è, è reale, dall’inizio alla fine, ed è il ritratto, realizzato con precisione millimetrica, di quello che accade quando scrolliamo le spalle e ci limitiamo a dire: “Boys will be boys”.

Alla fine, lo scopo è l’annientamento del più debole, la sua sconfitta assoluta, e viene perseguito con una leggerezza che atterrisce forse anche più della crudeltà stessa. Tra una risata, uno sberleffo, una battuta, uno scherzo, Eli prima e Ben poi finiscono triturati, e basta guardarli un istante in faccia per capire che non hanno speranza sin dalla prima inquadratura.

Ora, tutto questo è materia propria del cinema drammatico, d’autore, aggiungerei. Ma è qui che The Plague compie quello scatto ulteriore che lo trascina in un territorio di confine, in cui le distinzioni tra cinema alto e basso, tra genere e mainstream smettono di avere senso.

Polinger filma The Plague come se fosse un incubo, dalle sequenze in acqua, che ti pare di stare annegando, di essere spinto sul fondo da quelle manine sporche e sudaticce, graffiato dalle unghie dei piccoli alieni immersi nella vasca, a quelle negli spogliatoi, messe in scena come se fossero il preludio a un eccidio di massa: ti aspetti che entri un killer mascherato ad affettare tutti, in un certo senso quasi ci speri, perché sarebbe se non altro liberatorio. Vorresti addirittura che la peste inventata per prendere in giro Eli avesse un fondo di verità, che il film finisse con tutti i ragazzini con la pelle che si stacca dal loro corpo, agonizzanti a terra in un lago di sangue, perché almeno ci sarebbe una forma di catarsi. Ovviamente non accade, ma Polinger usa il framing del body horror, dello slasher, in alcuni punti del cinema demoniaco (le scorribande notturne di Ben nei corridoi), e non risparmia i dettagli più osceni che fanno parte del processo di crescita.

A sugellare questo pacco mefitico e puzzolente, una colonna sonora tutta sussurri, cori sinistri e ritmi dispari che ti trapana il cervello e ti resta attaccata addosso per ore, firmata da Johan Lenox, ed ecco il classico film che non so se consigliarvi, perché non ho tutta questa voglia di rovinarvi la vita.

È magnifico, ci mancherebbe, e guardandolo con un certo (e credo impossibile) distacco, ha tante cose da dire su come il linguaggio del nostro genere preferito si va a insinuare in zone insospettabili e conferisce a un’opera, sulla carta aderente al realismo più estremo, una qualità onirica che la trasfigura.

E tuttavia è così disperato, così tetro, così gonfio di imbarazzo e solitudine che bisogna avere un pelo sullo stomaco alto così per uscirne indenni.

Io vi ho avvisati. A vostro rischio e pericolo.

Cara Lucia, grazie, grazie, grazie per questa segnalazione. Ho molti pazienti in analisi che hanno avuto gravi traumi da bullismo in preadolescenza. È un fenomeno troppo colpevolmente trascurato dagli adulti, che a mio avviso sono i primi responsabili di questa deriva anti umana che soprattutto oggi ci sta investendo tutti. Cercherò assolutamente di scovarlo da qualche parte.

Cara Lucia, grazie, grazie, grazie per questa segnalazione. Ho molti pazienti in analisi che hanno avuto gravi traumi da bullismo in preadolescenza. È un fenomeno troppo colpevolmente trascurato dagli adulti, che a mio avviso sono i primi responsabili di questa deriva anti umana che soprattutto oggi ci sta investendo tutti. Cercherò assolutamente di scovarlo da qualche parte.

Cara Lucia, grazie, grazie, grazie per questa segnalazione. Ho molti pazienti in analisi che hanno avuto gravi traumi da bullismo in preadolescenza. È un fenomeno troppo colpevolmente trascurato dagli adulti, che a mio avviso sono i primi responsabili di questa deriva anti umana che soprattutto oggi ci sta investendo tutti. Cercherò assolutamente di scovarlo da qualche parte.

Non so quanto riuscirei a sopportare i ricordi che, inevitabilmente, The Plague riporterebbe a galla (in film come Tormented, perlomeno, una cruenta catarsi soprannaturale c’era): se poi devi mettere in conto altre cose che nella vita NON (maiuscolo voluto) ti sono andate a meraviglia, aggiungerci pure le rimembranze di quelli che sono stati tutt’altro che gli “anni più belli” (ma manco per il cazzo) diventa un po’ pesante… Devo pensarci molto bene, prima di accingermi alla visione.

da come lo descrivi mi fai quasi pensare a Lasciami entrare, sai?

per me invece quegli anni sono stati molto duri, non credo lo recupererò mai